311子ども甲状腺がん裁判を追う:黒川意見書で明らかになった福島原発事故の被ばく実態

このブログでは、「311子ども甲状腺がん裁判」に関する情報を発信しています。

この記事では、事故時の放射性ヨウ素による被ばく線量を明らかにした「黒川教授による専門家意見書」を紹介しています。

311子ども甲状腺がん裁判

現在、「311子ども甲状腺がん裁判」が行われています。

これは、2011年の東京電力福島第一原発事故によって放出された放射性物質によって被ばくし、甲状腺がんになったとして、事故当時、子どもだった若者たちが東京電力を相手に行っている裁判です。

この裁判に関する資料が公開されているのですが、その中に「黒川教授の専門家意見書」があります。

この意見書では、今まで明らかにされていなかった事故当時の放射性ヨウ素による被ばくの真実が明らかにされとる。福島の真実を伝えるすばらしい資料やと思う。

「もっと多くの人に知ってほしい」との思いで、こちらのブログで解説していきます。

福島県の子どもたちの間で「甲状腺がん」が多発

福島第一原発事故では、大量の放射性物質が環境中に放出されました。その中でも特に注意が必要なのが、甲状腺に集まりやすい放射性ヨウ素です。

放射性ヨウ素は、チェルノブイリ事故の経験からも「小児・青年の甲状腺がん」を引き起こすことが知られています。

そのため福島県では、事故当時、18歳以下だった子どもを対象に、大規模な「甲状腺検査」を実施しました。

これまでに約29万人が受診し、悪性または悪性疑いと診断された人は、累計 372人(2023年12月末時点)にのぼります。そのうちの多くが外科手術を受け、病理診断で甲状腺がんと確認されています。

子どもの甲状腺がんは「とてもまれ」な病気で、日本では、子ども(0〜19歳)の甲状腺がんは、年間で100万人あたり1〜2人程度と言われとる。

その点から見ても、福島で観察されている甲状腺がんの多発は異常と言えます。

「放射性ヨウ素」による被ばくは、実際どれだけあったのか?

国連の科学委員会(UNSCEAR)は、2020/2021年に出した報告書で「福島県民の被ばく線量は比較的低かった」と評価しています。

一方、黒川教授が事故時の放射性ヨウ素による被ばく線量を再評価した結果、

2011年3月15日から16日にかけて通過した放射性プルーム(汚染された空気のかたまり)によって、1歳の子どもが甲状腺に受けた被ばく線量は「約60mSv」に達する可能性があると推定しています。

この結果を踏まえて、黒川教授は、国際的な評価について「被ばく線量を過小に見積もっている」のではないかと指摘しています。

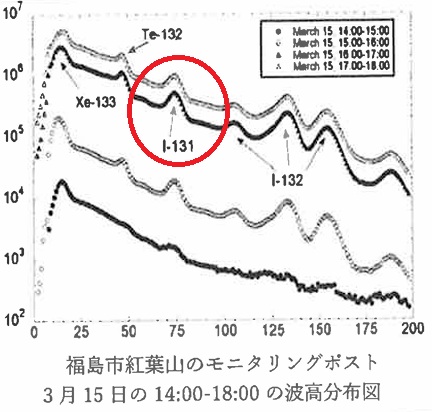

事故時の大気中の放射性ヨウ素の濃度を見事に復元

放射性ヨウ素による被ばく線量を評価するには、「大気中の放射性ヨウ素の濃度」の測定データが必ず必要になります。

ただ、放射性ヨウ素の半減期が短いこともあり、事故初期に測定されたデータはほとんど存在していません。

そんな中、福島県内には放射線を監視する「モニタリングポスト」がもともと設置されており、放射線量やスペクトルを連続的に記録しています。

黒川教授は、このモニタリングポストの記録やデータを詳しく解析して、大気中の放射性ヨウ素の濃度を見事に復元し、被ばく線量を評価されてるねんな。

どのように被ばく線量を明らかにしたのか、別の記事で詳しく解説していますので、ご興味ある方はそちらをご参照ください。

甲状腺への被ばく線量「60mSv」の衝撃

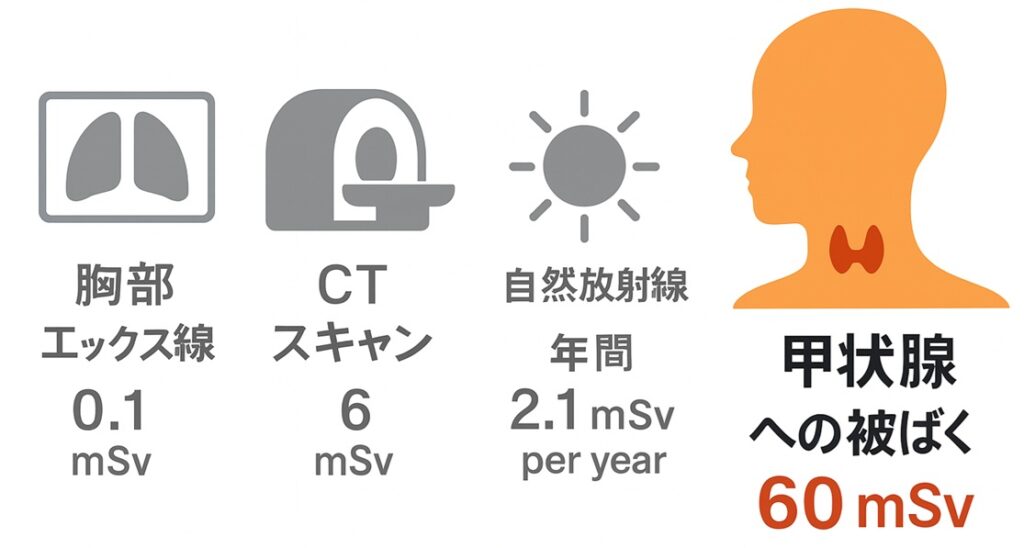

「60 mSv」は、甲状腺という特定の臓器への被ばく線量です。医療行為や自然放射線でこれだけの線量を短時間に受けることは通常ありません。

この被ばく線量がどれだけ大きいのか見ていきます。

医療行為による被ばく線量と比較すると、

- 胸部レントゲン(X線撮影):約 0.1 mSv(1回あたり) → 「胸部レントゲンの約600回分」に相当

- 胸部CTスキャン:約 6 mSv(1回あたり) → 「胸部CTの約10回分」に相当

自然界から受ける放射線による被ばく線量と比較すると、

- 日本の平均:年間 約 2.1 mSv → 「自然放射線の約25〜30年分」に相当

まとめると、被ばく線量「60 mSv」は、レントゲン600回分、胸部CT10回分、自然放射線の25〜30年分に相当します。

一般生活や医療で経験する被ばく線量と比べてかなり大きな数値であることがお分かりいただけるかと思います。

「健康被害が必ず出る」わけちゃうけど、臓器に集中した線量としてはめちゃめちゃ大きい値やし、少なくとも事故直後の被ばくを過小に評価したらアカンと思う。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません