福島原発事故の『見えない被ばく』を復元する:黒川意見書が示す甲状腺被ばくの実態

このブログでは、「311子ども甲状腺がん裁判」に関する情報を発信しています。

「311子ども甲状腺がん裁判」についてご存じない方は、以下の記事をご参照ください。

2011年3月、福島第一原発事故が発生し、大量の放射性物質が環境中に放出されました。

その中でも放射性ヨウ素は、甲状腺に集まりやすく、特に子どもに深刻な影響を及ぼす可能性があります。

では、あのとき子どもたちは実際にどれくらい被ばくしたのでしょうか?

直接測定したデータがない状況で、黒川教授は「科学的な推理」でこの謎に挑みました。

この記事では、その取り組みを紹介します。

被ばく線量を知るには「空気中の放射性ヨウ素の濃度」がポイント

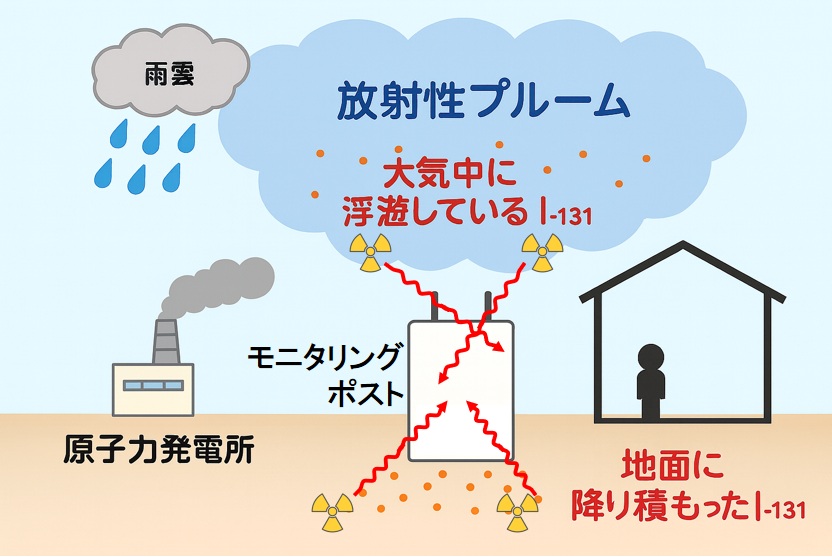

原発事故で放出された放射性物質は、放射性プルーム(汚染された空気のかたまり)となって移動して、被ばくをもたらしたわけやな。

特に、3月15日〜16日にかけて福島市方面に流入した放射性プルームは、事故全体で見ても放射能レベルが突出して高く、最大の被ばく要因になったと言われています。

事故初期は、放射性ヨウ素による被ばくが一番恐ろしいね…。実際どのくらい被ばくがあったのかな?

「甲状腺の被ばく線量」を評価するには、下の①~③の情報が必要になるな。

①「空気中の放射性ヨウ素の濃度」

②「呼吸量」

③「放射性ヨウ素(I-131)の等価線量換算係数」

このうち、②③は基準値があるねんけど、①は現地で測定したデータが必要不可欠や。

じゃあ、被ばく線量を知るには、「空気中の放射性ヨウ素の濃度」が一番ポイントになるんだね。

モニタリングポストに残された「放射性プルームの痕跡」

残念ながら、この放射性プルームが通過したときの放射性ヨウ素の測定データは残っていませんでした。

通常は「エアサンプラー」っていう機器で空気を吸い込んでフィルタに捕集して、放射能を分析せなアカンねんけど、当時は放射線量がかなり高かったから、設置作業ができひんかったんやと思う。

そうなんだね。被ばく対策をして何とか作業はできなかったのかな?

放射性プルームがどこに飛んでいくかなんて、最初は分からへんからな~。放射性プルームの動きを正確に予想して、ピンポイントで機器を設置するなんてことは、混乱してた現場では難しかったんやろな。

そこで黒川教授が注目したのが、福島市紅葉山に設置されていた「モニタリングポスト」やな。

放射線を24時間自動で監視し続ける装置ですね。原発がある地域にはもともと設置されていて、事故の最中も稼働していたんですね。

そやな。そのモニタリングポストが「カウントデータ(放射線を数えた生の数字)」を記録してたんやな。黒川教授はこのカウントデータから「放射性ヨウ素の濃度」を復元することを試みたわけやな。

カウントデータから「空気中の寄与分」を抽出

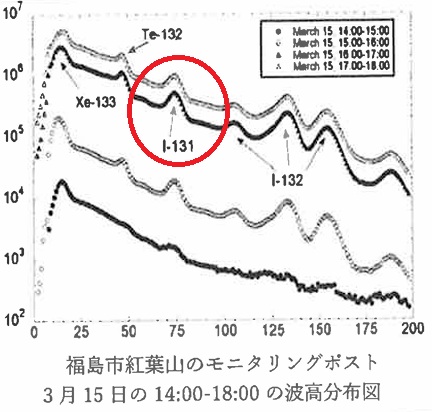

出典:311甲状腺がん子ども支援ネットワーク「黒川第1意見書」(一部加工)

実際に測定されたカウントデータを見ていくで。

上のグラフは、横軸が「チャンネル数(放射線のエネルギーに相当)」で、縦軸は「放射線からのカウント数」やな。

赤丸で示した山が放射性ヨウ素(I-131)からのカウントだね。

そやな。モニタリングポストには、色々な核種からの放射線もバンバン入ってくるんやけど、チャンネルの情報があることで、放射性ヨウ素(I-131)からの信号を選別できるわけやな。

じゃあ、このカウントデータを頼りに、放射性ヨウ素の濃度を復元すればいいんだね?

そうしたいんやけど、このカウントデータでは「放射性ヨウ素の濃度」は復元でけへんねんな。

そうなの?

カウントデータは、「空気中に漂う放射性ヨウ素」からの信号と、「地面に沈着した放射性ヨウ素」からの信号が混在しとんねんな。

今欲しいのは、「空気中の濃度」ですね。

そやから、復元するには「空気中に漂う放射性ヨウ素」のカウント数が必要やねんな。

でも測定データはこれしかないんだよね?

普通はここでお手上げや。そやけど、黒川教授は、理論モデルを使うことによって「空気中に漂う放射性ヨウ素」の信号を抽出したわけやな。

ノイズだらけの録音から「本当に聞きたい声」だけを取り出すイメージやな。

そんなことできるんですね!?

簡単に説明すると、「大気中の寄与分」は、「地面の寄与分」と相関関係があるという仮定を置いて、「大気中のI-131の寄与からのカウント数」を計算で求めたわけやな。

難しいね…。それにめんどくさい。

めんどくさい言うな。呼吸で吸い込む量を正しく把握するには仕方あらへん。

シミュレーション技術でカウントデータを濃度へ変換

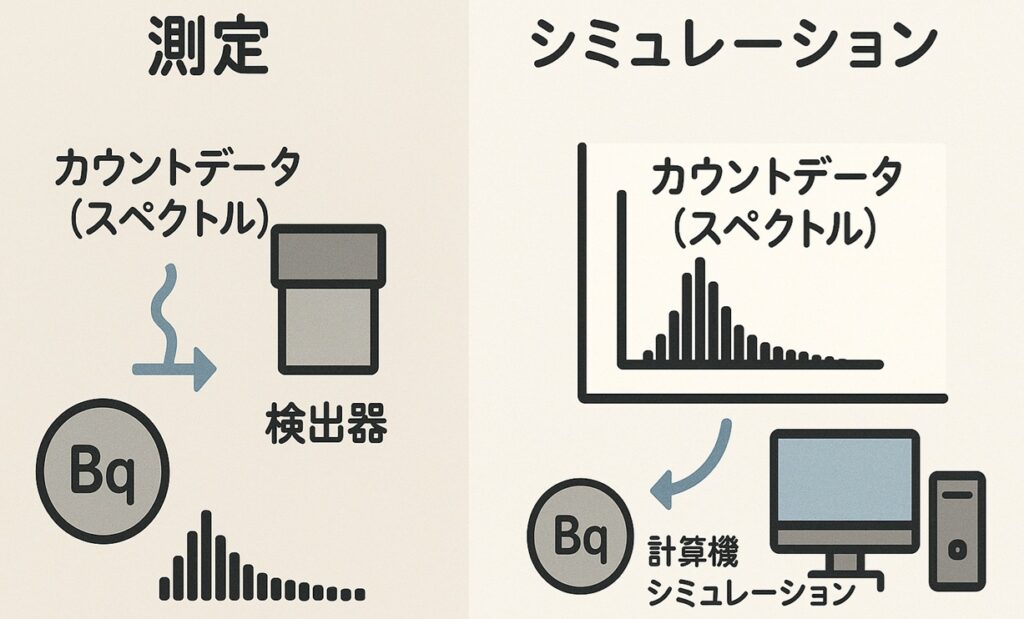

モニタリングポストのカウントデータから「空気中に漂う放射性ヨウ素」のカウントを抽出できたわけやな。後は、「シミュレーション技術」を使って濃度を復元する作業やな。

また難しいね…。シミュレーション技術ってなに?

上の図を見て欲しいんやけど、放射性物質(Bq)から出てくる放射線を測定すると、カウントデータ(スペクトル)が得られるわけやな。

そうだね。測定ってそういうものだよね。

シミュレーション技術を使えば、カウントデータから放射性物質の放射能(Bq)を逆算できるねんな。

そんなことできるんだね!?

できる。福島市紅葉山に設置されていたモニタリングポストにも検出器が搭載されているわけやけど、その検出器の性能や応答なんかを考慮して、「カウント数→実際の濃度(Bq/m³)」に換算してるというわけや。

すごく手間がかかってるんだね。

その結果、3月15日〜16日にかけて福島市方面に流入した放射性プルームの放射性ヨウ素(I-131)の濃度は、「65,700 Bq·h/m³」と推定されとる。

甲状腺の被ばく線量を計算する

これで被ばく線量を計算する情報が揃ったわけですね。

そやな。ここで、1歳児の呼吸量を「0.285 m³/h(ICRP基準値)」とすると、呼吸によって吸い込んだ放射性ヨウ素(I-131)の総量は、

「65,700 Bq·h/m³」×「0.285 m³/h」≒「18,700 Bq」となる。

吸い込んだ量が分かったから、後は、被ばく線量を計算すればいいんだね。

最後に、ICRPが定めた放射性ヨウ素(I-131)の等価線量係数「3.2×10-6 Sv/Bq」を使って、被ばく線量を計算すると、

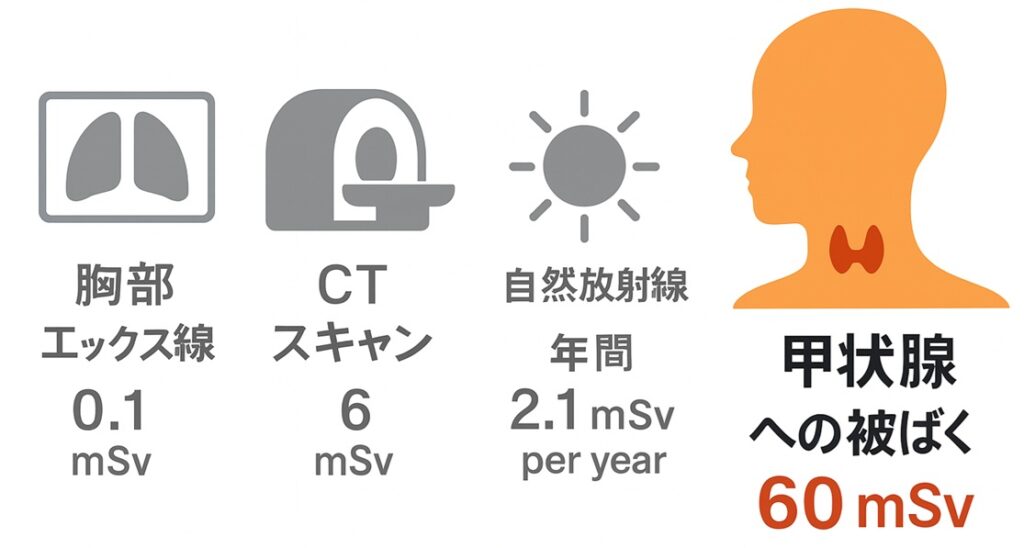

「18,700 Bq」×「3.2×10-6 Sv/Bq」≒「0.060 Sv」=「60 mSv」となる。

自然界から受ける被ばく線量と比較すると、日本だと「年間2.1 mSv」ぐらいですから、「自然放射線の約30年分」に相当しますね。

医療で受ける被ばく線量と比較しても、胸部レントゲン(X線撮影)で1回あたり「約0.1 mSv」やから、その600回分になるし、胸部CTスキャンが1回あたり「約6 mSv」やから、その10回分に相当するな。

一般生活や医療で経験する被ばく線量と比べてかなり大きいんだね。

そやな。しかも、この被ばく線量は、呼吸によるものだけや。食べ物や水を通じた内部被ばくや外部被ばくは計算されていない。それに、放射性ヨウ素(I-131)以外の被ばくもここには含まれてへん。

実際の被ばく線量は、さらに大きかった可能性がありますね。

謎を解き明かす「科学の力」

黒川教授は、直接測れなかった事故当時の放射性ヨウ素濃度を、

・モニタリングポストに残された痕跡

・理論的なアプローチ

・EGSシミュレーション

を組み合わせて見事に復元して「被ばく線量60 mSv」を導いたわけやな。

限られた手がかりをもとに真実に迫るその姿は、まさに真の科学者だね。

今回解説したのは、「黒川第1意見書」だけやから、他第2~第5意見書についても別の記事で解説するからヨロシクな~。ほなまた。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません