中国が日本産水産物の輸入を再開:ALPS処理水放出と放射能検査の影響

中国の日本産水産物の輸入が10都県を除き再開へ

東京電力福島第一原子力発電所のALPS処理水の海洋放出に伴い、中国は日本産の水産物の輸入を2023年8月から停止していました。

しかし、2025年6月、日中両政府間で輸入再開に必要な要件で合意したとの発表があり、輸入が再開される見通しとなりました。

農林水産省によると、中国への水産物の輸出には、加工施設などの登録と放射性物質に関する検査証明書が必要になるとのことです。

輸出する水産物には、これまでも放射性セシウムや放射性ヨウ素などに関する検査証明書が必要でしたが、新たにトリチウムと放射性ストロンチウムに関しても検査証明書が必要となる見通しです。

この記事では、今後、需要が増えると予想されるトリチウムと放射性ストロンチウムの放射能検査について、検査内容や分析機関に検査を依頼するときに押さえておきたいポイントを解説しています。

「トリチウム」と「放射性ストロンチウム」の放射能検査が追加

中国へ輸出するための放射能検査としては、これまで放射性セシウムや放射性ヨウ素の検査が実施されていました。

今回、追加となるトリチウムと放射性ストロンチウムの放射能検査は、これまでの検査と比べて非常に手間がかかります。つまり検査費用と納期がかかるということです。

これまでの検査と今回追加される検査の工程を簡単に比較してみます。

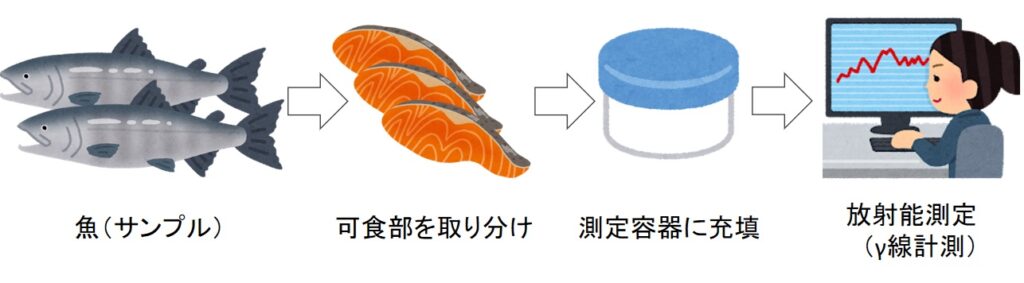

これまでの検査内容

放射性セシウムや放射性ヨウ素は、γ線(ガンマ線)という放射線を放出する核種です。γ線は、放射線の中でも比較的簡単に計測ができます。

上図のとおり、魚(サンプル)の放射能を検査する場合を考えます。まず可食部(人が食べる部分)を取り分け、その可食部を測定容器に充填し、放射能を測定します。

早ければ測定を行った当日に検査結果を出すことも可能です。

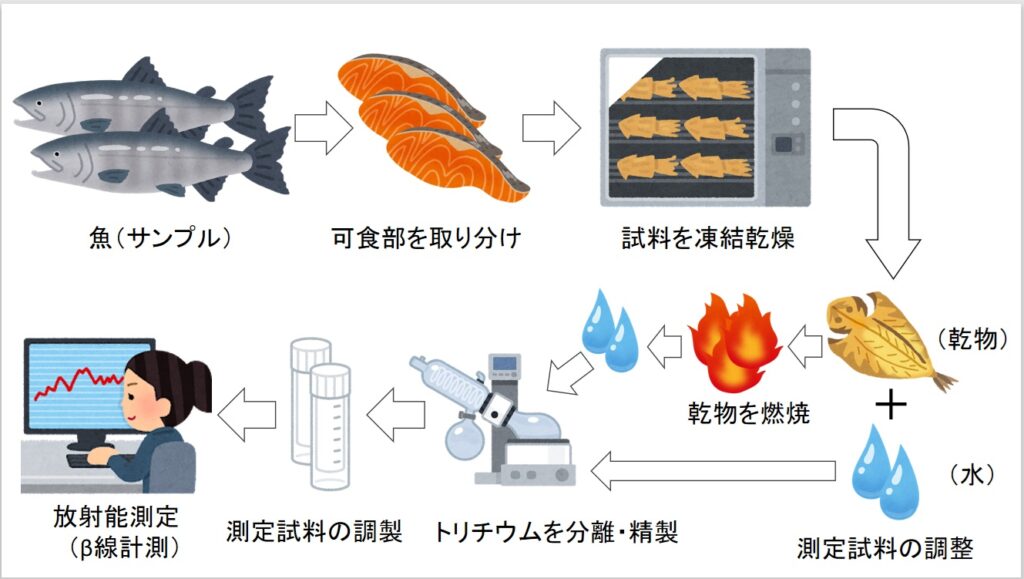

トリチウムの検査概要

トリチウムは、β線(ベータ線)という放射線を放出する核種です。β線は、γ線に比べると計測に非常に手間がかかります。

魚(サンプル)の可食部を取り分けるまでは同じです。γ線の場合、可食部を測定容器に充填すれば測定ができましたが、β線はそうはいきません。

β線を計測するには、β線を放出するトリチウムをサンプルから分離させる工程が必要となります。これが手間のかかる理由です。

詳細は割愛しますが、凍結乾燥や燃焼と呼ばれる前処理を行うことによって、サンプルからトリチウムを水の状態で分離させます。最終的に測定試料を調製した後、測定容器に充填し放射能の測定を行います。

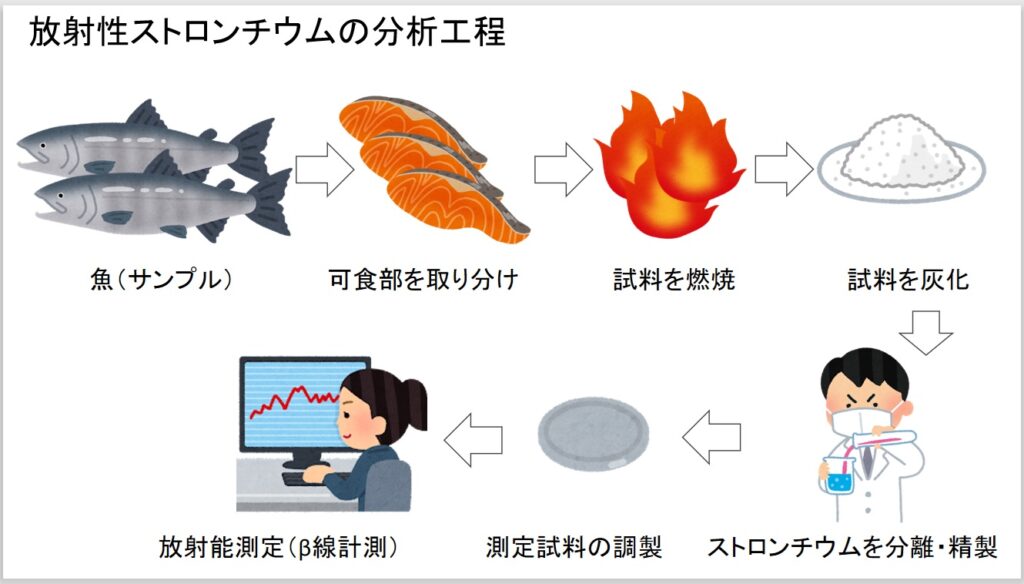

放射性ストロンチウムの検査概要

放射性ストロンチウムも、β線(ベータ線)という放射線を放出する核種です。そのため、トリチウムと同様に、計測に非常に手間がかかります。

魚(サンプル)の可食部を取り分けるまでは同じです。トリチウムと同様に、β線を計測するには、β線を放出する放射性ストロンチウムをサンプルから分離させる工程が必要となります。これが手間のかかる理由です。

詳細は割愛しますが、灰化などの前処理や化学的な処理を行い、ストロンチウムを分離・精製します。最終的に、測定試料を調製し放射能の測定を行います。

β線を放出するトリチウムと放射性ストロンチウムの測定に手間がかかる理由をご理解いただけたかと思います。放射線の計測についてご興味ある方は下記の記事もご参照ください。

放射能検査を依頼をするときに押さえておきたいポイント

最後に、トリチウムと放射性ストロンチウムの放射能検査を分析機関に依頼するときのポイントについて解説します。

検査可能なサンプルかどうか

放射性セシウムや放射性ヨウ素の場合、測定容器に充填できるサンプルであれば検査ができましたので、比較的幅広いサンプルに対応していました。

しかし、トリチウムや放射性ストロンチウムの場合、これら核種をサンプルから分離・精製する工程が必要となるため、サンプルの種類や加工状態によっては検査できないケースがあります。

特に水産物の場合、基本的には生の状態で検査することを前提としていますので、加工品については注意が必要です。

加工といっても乾燥や冷凍といった程度の加工であれば生のサンプルと同様に検査が可能ですが、それ以外の加工(調味料を添加しているなど)がされている場合は、分析機関に検査可能かどうかを事前に確認していただくのが良いかと思います。

納期と検査費用

トリチウムも放射性ストロンチウムも公定法(国が定めた測定方法)で検査を行う場合、納期は1ヶ月~2ヶ月程度かかります。時間に余裕をもって検査を依頼するようにしましょう。

また、検査費用について、私が以前勤めていた分析機関では、γ線の検査費用は数万円程度でしたが、トリチウムや放射性ストロンチウムは、20万円程度かかりました。

分析機関によっては、公定法ではなく独自の分析方法を採用されているケースもあります。特に公定法で分析する必要がなければ、納期と価格が抑えられるケースもありますので、これらの方法も検討されるのも良いかと思います。

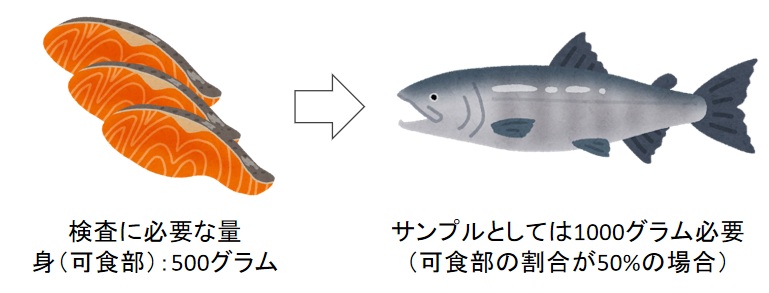

検査に必要な量

検査に必要な量は、検査精度や分析方法によって一概に言えませんが、公定法で検査する場合を考えると、トリチウムで500グラム程度、ストロンチウムで1,000グラム程度が目安となります。

ここで検査に必要な量は、身(可食部)の量を前提としていることに注意してください。

例えば検査に必要な量が500グラムだとします。このとき分析機関は、この500グラムを身(可食部)の量として認識しています。身の割合が50%の場合、鮭のサンプルとしては1000グラムを確保する必要があります。

この点を考慮していないと、検査する段階で身(可食部)が足りないという事態になり、検査に支障をきたすケースがありますので、ご注意いただければと思います。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません