バイオマス燃料と化石燃料の違いとは?放射性炭素(C-14)を使った判定法を科学的に解説

バイオマス燃料とは?

近年、石油や石炭に代わるエネルギーとして「バイオマス燃料」が注目されています。

バイオマス燃料とは、植物や動物などの生物からつくられる燃料のことです。たとえば、木材や稲わら、食べ残しや食品の廃棄物、家畜のふん尿などが原料になります。

石油や石炭のように何百万年も前の生物からできた「化石燃料」とは違って、バイオマス燃料は、いま地球上で育っている生物を利用するため、再び育てれば繰り返し使える「再生可能なエネルギー」です。

しかし、外見や品質だけでは石油由来の燃料と区別するのは難しいため、科学的な分析が必要になります。ここでポイントになるのが「放射性炭素」です。

放射性炭素を調べればバイオマス由来かどうか判別できる

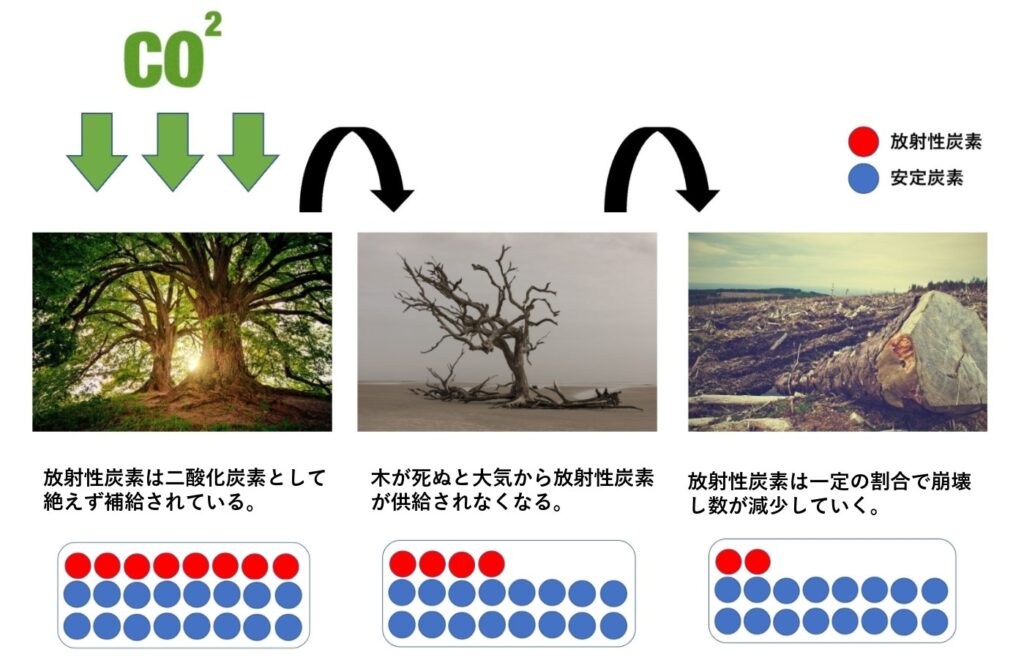

放射性炭素(炭素14)は、大気中で宇宙線によって窒素14から作られる炭素の同位体です。

植物は光合成によって二酸化炭素を取り込みますが、その中に炭素14も含まれます。さらに、その植物を食べる動物にも炭素14が取り込まれます。

植物も動物も生きている間は、大気中とほぼ同じ割合で炭素14を保持していますが、生命活動が止まると新たな炭素14の供給がなくなり、時間とともに崩壊して減少していきます。

このため、数百万年以上前にできた石油などの化石燃料には炭素14がほとんど残っていません。一方で、現代に育った植物や動物を原料とするバイオマス燃料には、炭素14が存在します。

つまり、燃料中に炭素14が含まれているかどうかを調べることで、その燃料がバイオマス由来かどうかを判別できるのです。

なお、燃料に含まれる炭素のうち、どれだけがバイオマス由来かを示す指標として「バイオマス度」という言葉も使われています。これは、全炭素量に対するバイオマス由来炭素の比率で表されます。

たとえば、燃料中の炭素の半分がバイオマスに由来していれば「バイオマス度50%」ということになります。

自然界に存在する放射性炭素の量と測定技術

炭素14は極めて微量で、炭素全体のうち「1兆分の1」ほどしか存在しません。

重さでみるとものすごくミクロな量で測定することが難しいのですが、放射能の強さに換算すると「炭素1グラムあたり約0.2ベクレル」となり、放射線計測の技術で十分に検出可能です。

公定法である「ベンゼン合成法」呼ばれる測定方法では、試料中の炭素を二酸化炭素として取り出し、ベンゼンに変えてから液体シンチレーションカウンターで放射線を測定します。

この方法により「0.005ベクレル/グラム炭素」程度まで精度よく測定できます。

シンチレータという特殊な液体は、放射線が当たると「きらっと光る(シンチレーション)」性質を持っています。その小さな光をセンサーでキャッチし、放射線の量を測る装置が液体シンチレーションカウンターです。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません