トリチウム分析入門:基礎知識から食品・環境中の測定方法まで

この記事では、放射性物質である「トリチウム」の基礎知識や分析方法について詳しく解説しています!

福島第一原発のALPS処理水の海洋放出

福島第一原発のALPS処理水の海洋放出が始まってからおよそ2年が経過しました。ALPS処理水に含まれる放射性物質である「トリチウム」も広く知られるようになりました。

福島第一原発では、2011年以降、高濃度の放射性物質を含む汚染水が絶えまなく発生しています。

放射性物質の中でもトリチウムは、現在の技術では除去できないため、ALPS処理水には高濃度のトリチウムが残っています。そのため、環境中のトリチウムの量が増えることを懸念する声もあります。

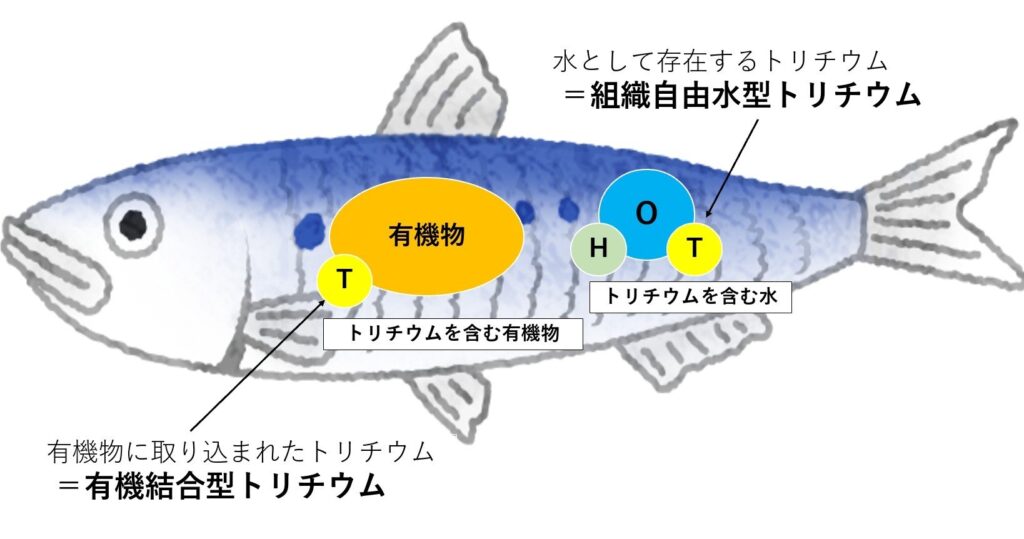

トリチウムの2つの姿「組織自由水型」と「有機結合型」

コレステロールに「善玉」と「悪玉」があるように、トリチウムにも2種類のタイプが存在するねんな。

組織自由水型トリチウム

水として存在するトリチウムを「組織自由水型トリチウム」と呼びます。英語の「Tissue Free Water Tritium」の頭文字をとって「TFWT」とも呼ばれます。

有機結合型トリチウム

水は、植物の光合成によって有機物に変化します。このとき、有機物に取り込まれる形で存在するトリチウムを「有機結合型トリチウム」と呼びます。英語の「Organically Bound Tritium」の頭文字をとって「OBT」とも呼ばれます。

有機結合型トリチウムのほうが人体への影響が大きい

トリチウムを含む食物を動物や人が摂取した場合、有機結合型トリチウムのほうが体内の臓器等に取り込まれやすいことが知られています。

有機結合型トリチウムは、体内に取り込まれると排出されにくいから、被ばくする期間も長くなる。そやから、有機結合型トリチウムのほうが人体への影響は大きいと言われとる。

トリチウムの分析方法

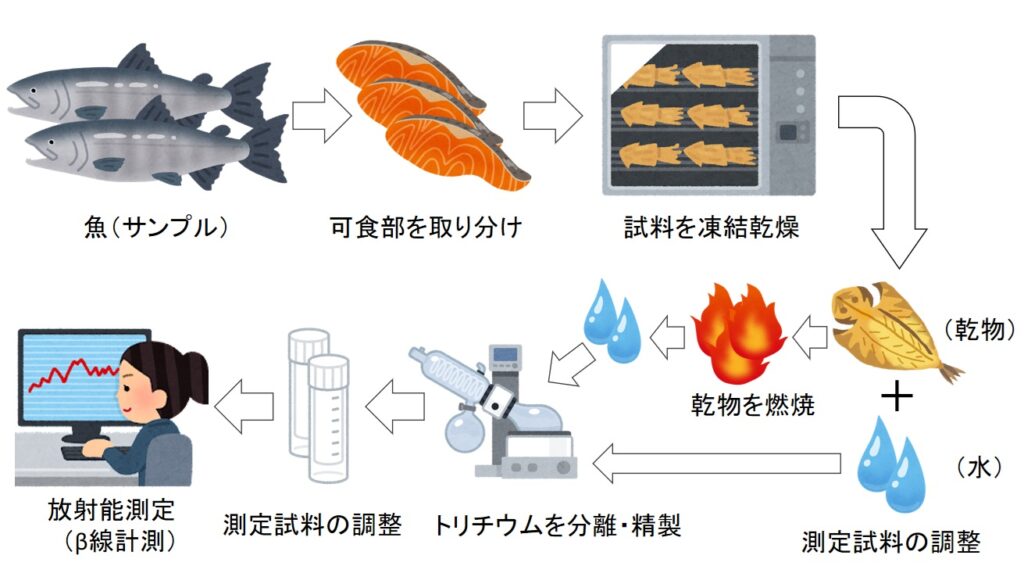

可食部を取り分け、水分を完全に蒸発させる

魚や野菜の場合、まず可食部(人が食べる部分)を切り分けます。可食部は「真空凍結乾燥」と呼ばれる処理を行い、可食部に含まれる水分を完全に蒸発させます。

蒸発した水分を集めて再び液体の状態に戻すことで、トリチウムを水として取り出すことができます。

「真空凍結乾燥」て聞きなれへん言葉やけど、いわゆる「フリーズドライ」やな。熱を加えて水分を蒸発させる方法もあるんやけど、それやと試料がぐちゃぐちゃになってしまう。

手間はかかるけど、精密さが求められるトリチウム分析では、必ず必要となる工程です。

有機結合型トリチウムの分析には、燃焼工程が必要

ここで、真空凍結乾燥によって得られるトリチウム水は、あくまで「組織自由水型トリチウム」のみで、「有機結合型トリチウム」は乾物に残ったままです。

有機結合型トリチウムは、有機物に取り込まれているので、乾燥するだけでは取り出すことができません。これを取り出すには、乾物を燃やす工程が必要になります。

燃焼によって有機物が分解されて、炭素にくっついている「トリチウム」が分離されるわけやな。このトリチウムは、酸素と結合して水の状態になるんやな。

有機結合型トリチウムも、最終的に水として取り出すことができます。

蒸留を行って、トリチウム水を純水に近い状態にする

回収した水には、塩や微量金属、有機物など、さまざまな不純物が溶け込んでいます。これら不純物は、放射線を測定するときに「ノイズ」の原因となり、測定を妨害します。

これを防止するために、「蒸留」という操作を行って不純物を除去し、純水に近い状態にします。

蒸留は、混合物を一度蒸発させて、その後再び凝縮させることで、沸点の異なる成分を分離して濃縮する操作のことやな。ウイスキーとかジンの蒸留と同じやな。

トリチウムの放射線を測定する

蒸留した水に対して、トリチウムから放出される放射線を測定し、トリチウムの放射能を求めます。

トリチウムの放射線はエネルギーが非常に低いため、直接測定することは困難です。そのため、液体シンチレーションカウンターという装置を用いて測定を行います。

液体シンチレーションカウンターは、トリチウムの分析には必ず登場する。シンチレーションは「発光」という意味で、放射線のエネルギーを光に変換して、最終的に電気信号として測定する装置やな。

「Liquid Scintillation Counter」の頭文字をとって「LSC」と呼ばれることも多いです。トリチウムのほか、炭素14やアルファ線を出す核種の分析にも使用されます。

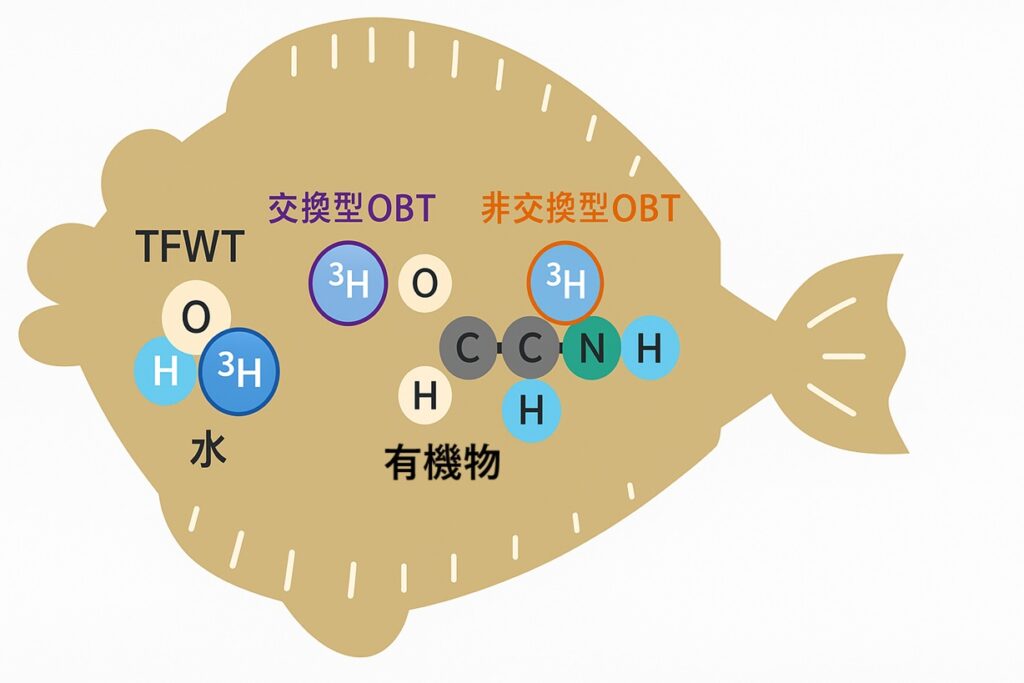

有機結合型トリチウムには「交換型」と「非交換型」がある

人体への被ばくを考えるとき、有機結合型トリチウムのほうが重要になることをお伝えしました。

ただ、ややこしいことに、有機結合型トリチウムは、さらに「交換型」と「非交換型」の2種類に分類されます。

厳密には、この非交換型の有機結合型トリチウムが、被ばくを評価する上で一番ポイントとなります。

植物の光合成によって有機物に取り込まれたトリチウムは、分子構造として炭素と結合した状態になります。

交換型は、有機物中の官能基(水酸基-OHやカルボキシル基-COOHなど)に結合したトリチウムで、容易に組織自由水型トリチウムと入れ替わる性質を持っています(このことから交換型と呼ばれます)。

一方、非交換型は、有機物中の炭素鎖に結合したトリチウムであり、容易に入れ替わることはありません。

放射能業界では、「交換型OBT」と「非交換型OBT」を合わせて「全OBT」と呼ぶこともある。

まとめ

- トリチウムは 組織自由水型(TFWT) と 有機結合型(OBT) に分けられ、特に「OBT」は体内に長く残留しやすく、リスク評価の上で重要です。

- OBT の中にも 交換型 と 非交換型 があり、非交換型は炭素骨格に結合して排出されにくいため、食品経由での影響が注目されています。

- 測定には、凍結乾燥や燃焼などの工程を経て、最終的に 液体シンチレーションカウンター(LSC) で放射線を検出する方法が用いられます。

- 分析には高い技術と手間が必要で、検出限界や不確かさの扱いも重要な課題です。

- 福島第一原発の ALPS 処理水問題を理解するうえでも、トリチウムの性質と測定方法を正しく知ることは大切です。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません