検出限界とは?放射能測定データの正しい見方

この記事では、放射能分析における検出・不検出について解説しています。

放射能分析の世界では、「放射能は不検出であった」とか「検出下限値を下回っていた」といった表現がよく使われます。

なじみのない方には聞き慣れない表現かと思いますが、これらの意味することを知っておけば、放射能に関する情報を正しく判断することができます。

放射能の「検出・不検出」は、検出下限値で決まる

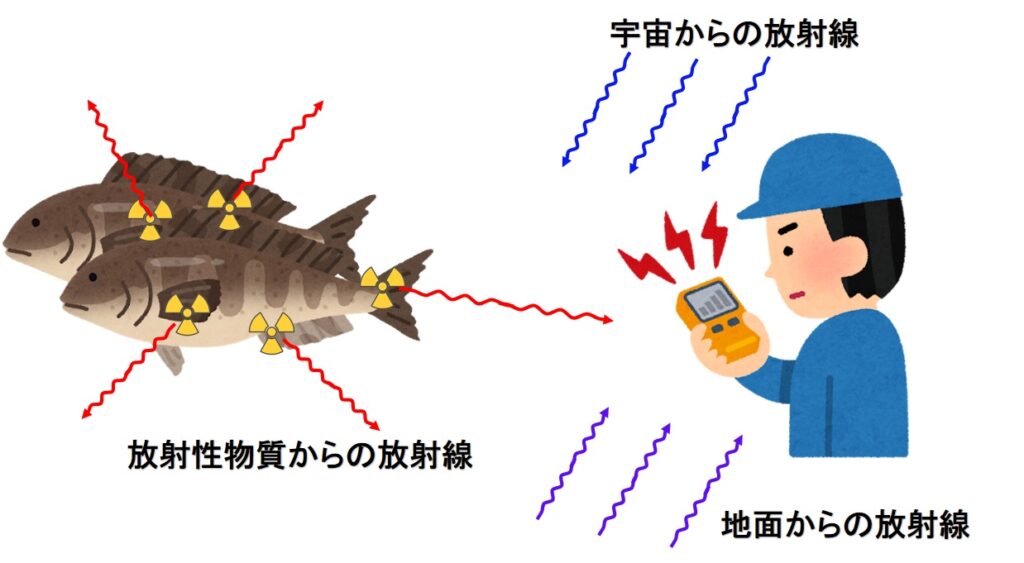

我々は、放射性物質から放出される放射線を測定することによって放射能を求めています。放射線という情報を頼りにして間接的に放射性物質の存在を把握しているとも言えます。

放射性物質があり、放射線を出していても、放射線を信号としてキャッチできなければ、我々は放射性物質の存在を知ることができません。

※放射性物質、放射線、放射能の違いについては、以下の記事を参照してください。

放射能の検査を行うとき、検出下限値を基準にして検出・不検出を判断します。

放射線の信号の大きさが検出下限値よりも大きい場合、検出となります。

逆に、信号の大きさが検出下限値よりも小さい場合、不検出となります。

放射能の「検出・不検出」を理解するには、検出下限値の意味を知っておく必要があるから、以下で詳しく見ていくで。

「検出下限値」とは、ノイズから判別できるボーダーラインのこと

唐突ですが、聴力検査ってありますよね。健康診断などでヘッドホンをつけて「ピー」という音が聞こえるかどうかをチェックするやつです。

この音は小さくて聞こえにくい音ですが、検査は比較的静かな場所で受けるので、耳に異常がなければ何とか聞こえるレベルかと思います。

ここで、この聴力検査を「屋外」で受けることを想像してみてください。部屋ではなく外です。

風の音、工事現場の音、車の行き来する音、色々な音が聞こえてきます。静かな部屋で聞こえていた音も、屋外の環境だと聞こえにくいのではないでしょうか。

小さな音が鳴っていても、それが聞こえるか聞こえないかは、聞く側の環境によって左右されます。

静かな部屋であまり周囲の音がしない環境であれば聞こえますし、屋外のうるさい環境であれば聞こえません。

この周囲の音の大きさが「検出下限値」のイメージやね。

放射能に話を戻しましょう。今、お魚に放射能がどれくらいあるのかを検査したいとします。

放射能を知るには、測定器を用いて放射性物質から放出されている放射線の信号をキャッチする必要があります。

でも信号をうまくキャッチできるかは、測定する環境次第です。

というのも、私たちの身の回りにも放射線は存在しています。もちろん目には見えませんが、空からも地面からも何かしらの放射線が常に飛び交っています。

これら環境中の放射線は、お魚の放射能を測定するときに「ノイズ」となります。

測定する環境のノイズが大きいと、お魚からの放射線の信号がノイズに埋もれてしまい、うまく判別できません。

逆に測定する環境のノイズが小さければ小さいほど、お魚からの放射線の信号をうまく判別することができます。

つまり、検出下限値は、放射能の検査を行うときに、測定対象の物質からの放射線を周辺環境のノイズから判別して、ギリギリ検知できるラインを意味しています。

測定環境のノイズが大きいと、判別の難易度が上がってしまうから検出下限値は大きくなるし、逆にノイズが小さければ検出下限値は小さくなるというわけやな。

不検出は、放射能が存在しないわけではない

最後に、不検出について大事なことをお伝えします。

放射能の「不検出」は、放射性物質が存在しないことを示すわけではないということに注意してください。

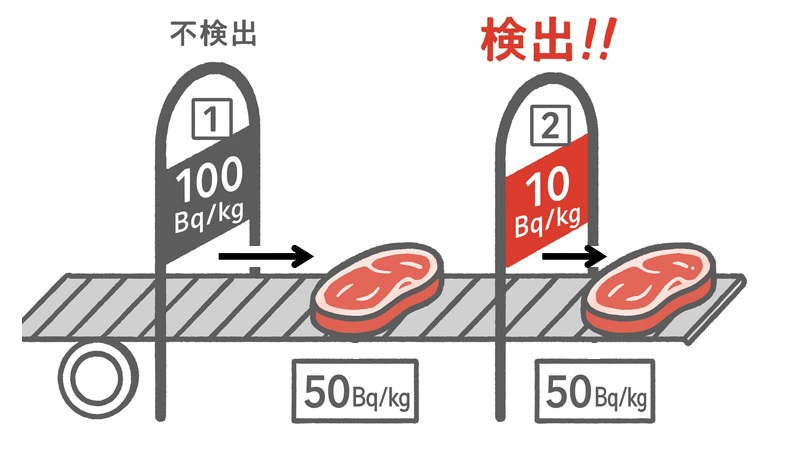

お肉に対する放射能の検査を考えてみましょう。同じお肉を異なる「検出下限値」で測定するとします。

①は、検出下限値「100 Bq」で検査をした結果、放射能は検出されず「不検出」となっています。

②は、検出下限値「10 Bq」で検査をした結果、「50 Bq」が放射能が検出されています。

同じお肉を測定しているのに、①では不検出だったものが、②では検出となっています。検出下限値を基準に検出・不検出を判断している都合で、こういう変なことが起こります。

放射能が検出されると面倒やから、放射能が検出されないように、あえて検出下限値を大きくしているケースもある。

ですので、放射能の検査結果が「検出されず」とか「不検出」だったとき、検出下限値がちゃんと示されているかどうか、注意してください。

「不検出」という結果なのに検出下限値を示していないデータは注意すべきです。

不検出と検出下限値との関連について、ホワイトフードさんのホームページにすごく分かりやすい説明がありますので、ご興味ある方は参考にしてください。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません