除染土の試験施工で分かったこと:放射性セシウムの移行挙動と安全性の課題

みなさま、日々お疲れさまでございます。

この記事では、環境省が実施している「除染土の試験施工」について考察しています。

「除染土」についてご存じない方は、以下の記事も参照してください。

懸念されるのは「放射性セシウム」による汚染

マシマロ~、この前、除染土について教えてもらったけど、やっぱり気になるのは、除染土を埋めたときに放射能の汚染が広がらないかどうかなんだけど。

そやな~。心配してる人たくさんおるやろな。

私たちが飲むかもしれない地下水が汚染されないかが一番心配です…。

放射能の汚染が広がるかどうかは、除染土に含まれる放射性セシウムの動きがポイントになるやろな。そのあたりが除染土の試験施工で検証されとるからこれから見ていくで。

除染土の試験施工の結果について

今から見ていく資料は、以下リンクの「除去土壌の処分に関する検討チーム会合(第1回)」の「参考資料3」やな。

ちなみに、福島の原発事故の除染作業で発生した土壌のことを、国は「除去土壌」て呼んどるけど、いまいち意味が分からへんから、このブログでは「除染土」て言うから、そこんとこよろしく。

了解~。早速だけど、この資料全然分かんない。

そうですね。技術的な内容が多くて読むのが疲れました。

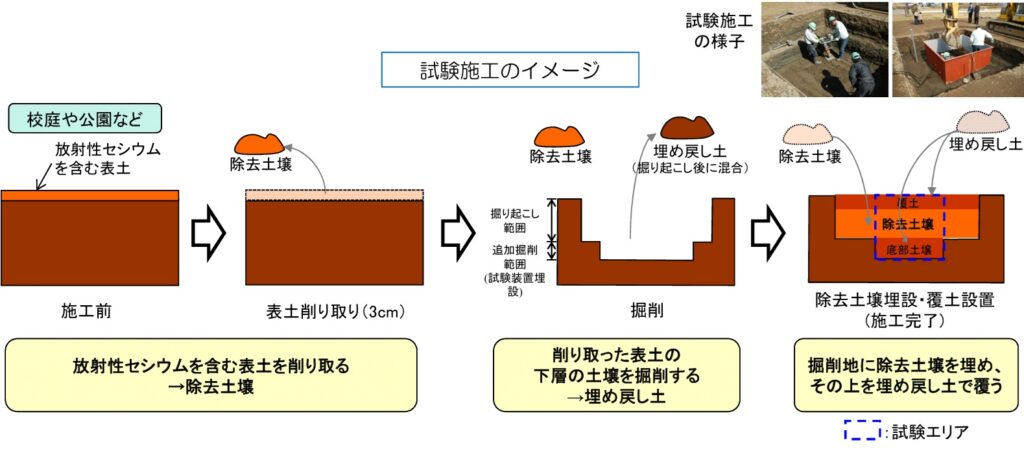

そやな。まず、除染土に含まれる放射性セシウムが土の中でどう振る舞うかを、実際に除染土を埋めてみて色々検証したのが今回の試験施工やな。

関東地方の3ヶ所の公園で実施されてますね。

出典:除去土壌の処分に関する検討チーム会合(第1回)参考資料3

この試験施工では、大きく3つのことが検証されとる。

(1)放射性セシウムの移行挙動の確認

(2)土壌中の放射性セシウムの特性

(3)長期間の移行予測(数値解析)

ワシが全体を見た感想やけど、今回の検証では大きな問題となるデータは確認されてへん。

それは良かった。

そやけど、肝心なところのデータがあらへんから、これだけで安全とはワシは思わんかった。順番に解説していくな~。

(1)放射性セシウムの移行挙動の確認

出典:除去土壌の処分に関する検討チーム会合(第1回)参考資料3

試験地Bの土壌で放射性セシウムが検出

除染土には放射性セシウムが含まれているわけやけど、この放射性セシウムが、雨とか雪とか自然環境に晒される中で、どれくらい地中へ浸透していくかを知りたいわけやな。

そうだね。

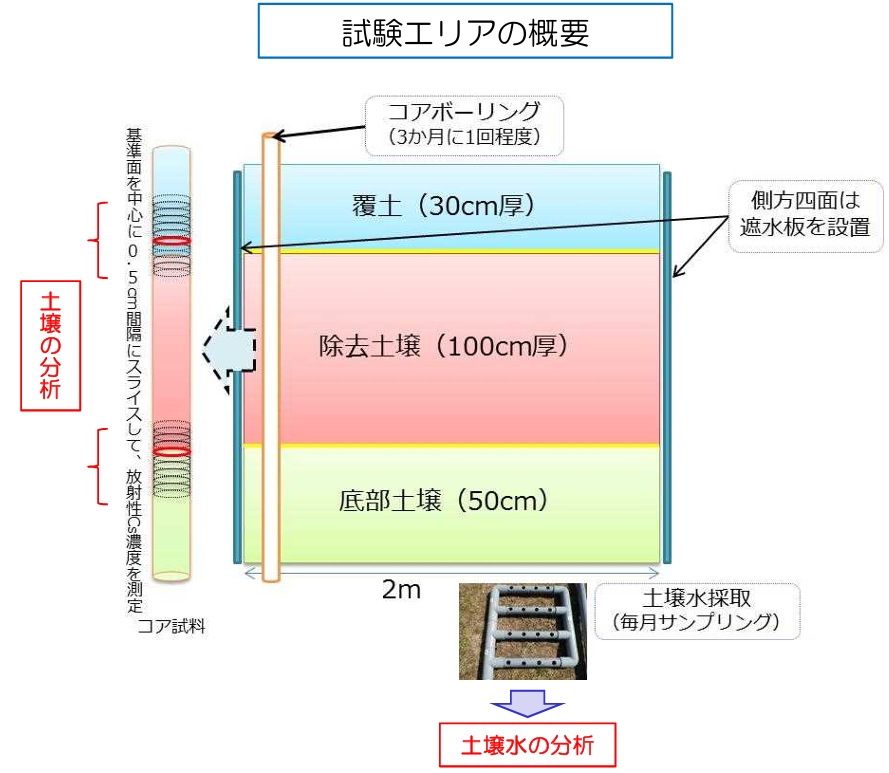

そこで除去土壌を埋めたところに雨を模した水を人為的に流して、除染土の下のところで放射性セシウムが検出されるかを実験してるねんな。

水はどのくらい流しているの?

資料によると、10か月間で浸透水量換算で「3,200~3,900mm」に相当する量を散水してるみたいやな。

出典:除去土壌の処分に関する検討チーム会合(第1回)参考資料3

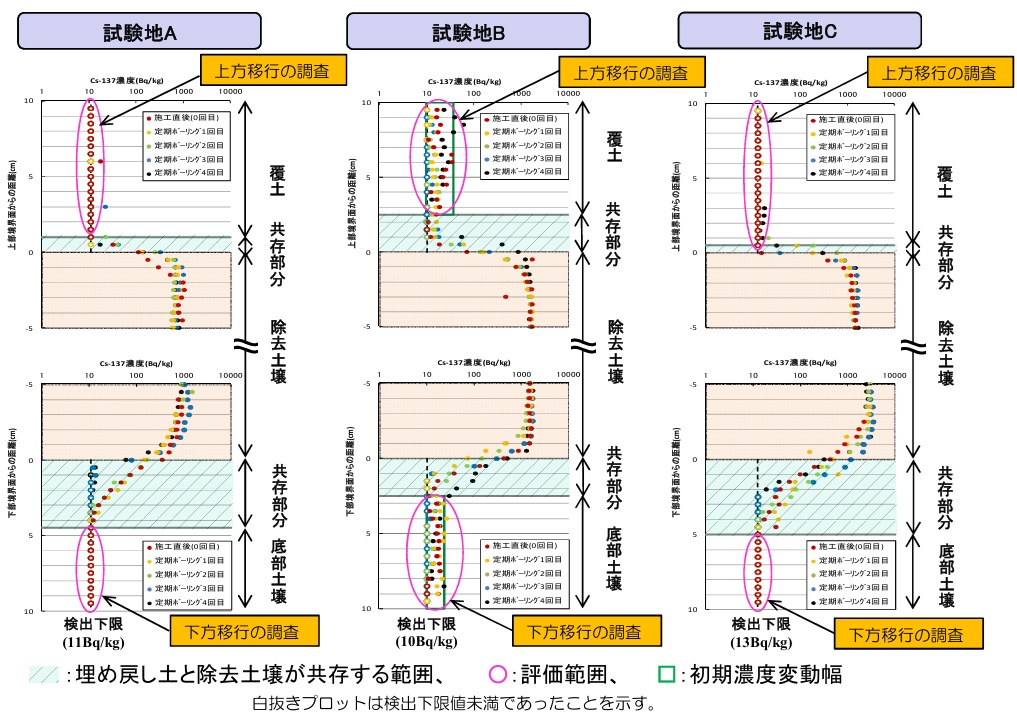

上のグラフを見てな。分かりづらいんやけど、3ヶ所のうち試験地Bの底部土壌で放射性セシウムが検出されとる。検出下限値は「10 Bq/kg」やな。他の地点は、検出下限値「11~13 Bq/kg」で不検出という結果や。

えっ?ダメじゃん!

国の考察では、初期濃度変動幅で問題ないと結論付けされとるな。

どういうこと?

簡単に言えば、もともと底部土壌に含まれていた放射性セシウムを検出しただけで問題ないっていうわけやな。

なぜこんな土壌を使ったのでしょうか?浸透するかの検証なのに、放射性セシウムがもともとあったなんて…。ずさんではないでしょうか?

ワシもそう思う。これで放射性セシウムの移動は確認されなかったって言われてもな~。納得でけへんわな。

ちょっと強引だね…。

最悪、底部土壌にもともと放射性セシウムがあったんやったら、除染土を埋める前に測定したデータも見せなアカンと思う。

浸透水では放射性セシウムは不検出

さっきは土壌で放射性セシウムが検出されとるけど、そこから流れてきた水の分析では、放射性セシウムは不検出やな。検出下限値は「1 Bq/L」やな。

そうなんだね。これは安心していいのかな…?

今回の試験では、遮水措置がされていません。土壌から流れてきた水をちゃんと採取して測定できているのでしょうか?

そればっかりは分かれへんな~。

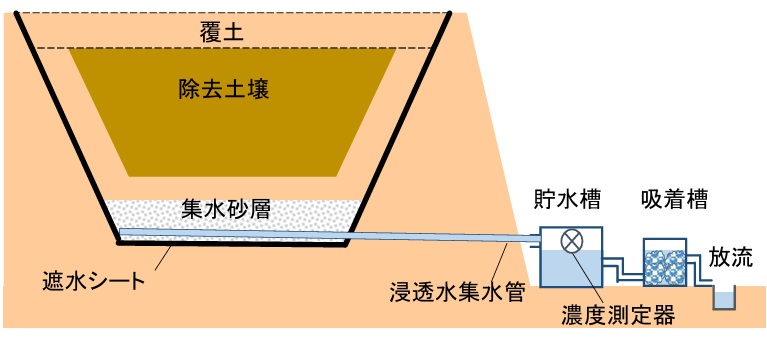

遮水措置ってなに?

出典:除去土壌の処分に関する検討チーム会合(第11回)参考資料4

上図のように遮水シートを設けて、除染土から水が流失せえへんようにする工事のことやな。今回、側面は遮水板が設置されてんねんけど、底面は設置されてへんみたいやな。

採取ポイントや採取量も資料には書いていませんし…。

もうちょっと情報は欲しいな~。ただ、今回の試験では、現場から採取した土を実験室に持って帰って、同じように浸透水の測定もされてて、そこでも放射性セシウムは不検出やったみたいやから、そこは安心していいんちゃうかな。

(2)土壌中の放射性セシウムの特性

溶出試験で放射性セシウムは不検出だったが…

試験地から採取した除染土の溶出試験も実施されとるな。結果は全て不検出やったみたいやな。

溶出試験ってなに?

除染土を液体に浸して、放射性セシウムがどれだけ溶け出すかを見る試験のことやな。液体としては、純水と酢酸アンモニウムが使われとるな。

除染土を液体の中に入れた後、液体のほうに放射性セシウムが溶けているかどうかを測定してるんだね。全て不検出ってことは、溶出は確認されなかったんだね?

結果だけ見るとそうなんやけど、めっちゃ気になることが一つあってな…。

なんか嫌な予感がする…。

溶出試験は、全ての検体で確かに不検出やった。そやけど、酢酸アンモニウムのときの検出下限値だけが「10-15 Bq/L」やねんな。

確かに。他の検体は全て「1-2 Bq/L」ですね。

なんで酢酸アンモニウムの溶出試験のときだけ検出下限値が高いの?

理由は資料に書いてないから分からへんけど、放射性セシウムが検出されへんように、検出下限値をちょっと甘くしたんちゃうかと勘ぐってしまうわな~。

検出下限値を大きくしたり、小さくしたり、そんなことできるの?

それは可能や。検出下限値っていうのは精度みたいなもんで、例えば分析に使う水の量を少なくしたり、測定時間を短くすれば、精度は悪くなる。つまり検出下限値は高くなるねん。

「廃棄物関係ガイドライン」の「第五部 放射能濃度等測定方法ガイドライン」に溶出量試験の検出下限値の条件として「10-20 Bq/L」との記載があります。国としてはこれを満たしているから問題ないというスタンスなのでしょうか…。

それは一理ある。そやけど、他は全部「1-2 Bq/L」の検出下限値でやっとんのに、これだけ「10-15 Bq/L」でやってる理由にはなれへんからな~。

ちゃんと説明が欲しいね。

収着特性は問題なし?

収着特性の結果やねんけど、試験方法とか条件が書いてへんから、どう評価していいか分からへんかった。

収着分配係数ってなに?

収着分配係数は、物質が固体相に吸着される度合いを示す数値やな。この値が大きいほど物質が固体相に強く吸着されるっていうことや。

測定結果によると、収着分配係数は1,000mL/g以上の値のため、放射性セシウムは土粒子に高い割合で収着して移動速度が遅くなるって書いていますね。

用語の説明もないし、結果だけ示されても分かんないよ…。

そやな~。もっと日常的な感覚で分かる表現にしてほしいな。

(3)長期的な移行予測

100年後のシミュレーションがされているが…

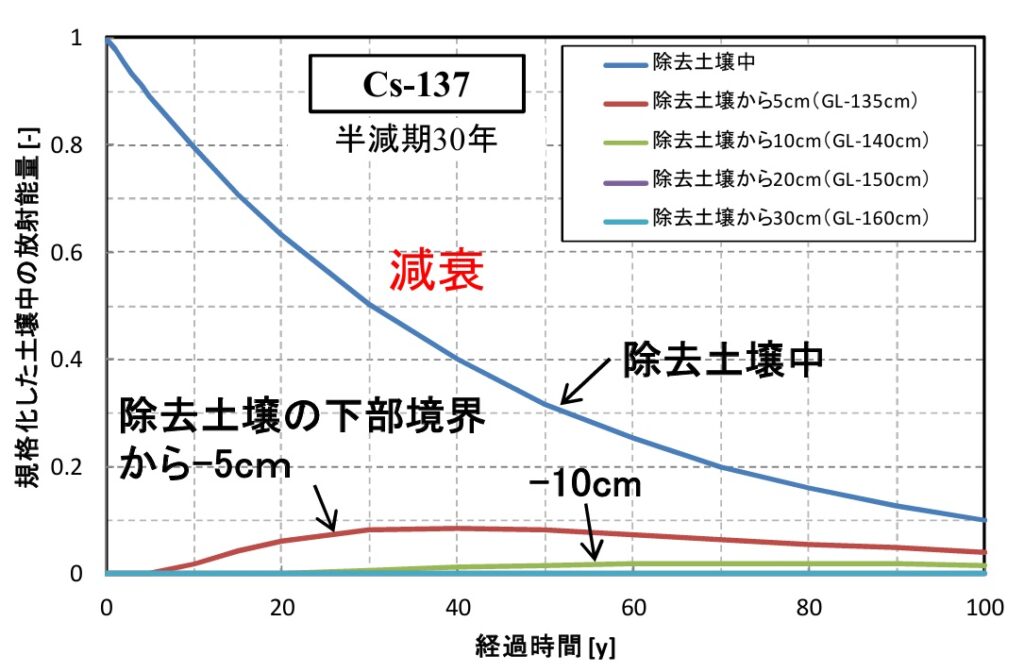

最後に、放射性セシウムの長期的な移行についての検証やな。除染土を埋設した後、100年間で放射性セシウムの濃度分布がどう変化するかをシミュレーションしてるみたいやな。

出典:除去土壌の処分に関する検討チーム会合(第1回)参考資料3

上のグラフを見てほしいんやけど、除染土と下部土壌の放射性セシウムの濃度が示されてて、水色が「除染土」、赤色が「除染土の下部-5cm」、黄緑色が「除染土の下部-10cm」の濃度やな。

よく分かんない。

順番にいくで。まず除染土やけど、100年後は半減期を3回ほど繰り返して、初期濃度から「1/10」ぐらいに低下してるねんな。最初の除染土の放射性セシウムの濃度が「10,000 Bq/kg」とすると、100年後には「1,000 Bq/kg」になるという意味やな。

100年経っても「1/10」しか減らないんだね。

完全になくなるのは何年後になるのでしょうか?

完全に無くなることはないんやけど、半減期の10倍の時間が経てば「1/1,000」ぐらいにはなるから、まあ、ほぼ無くなったといってもええやろ。

放射性セシウムの半減期は30年ぐらいですね。

そやから、その10倍の300年やな。

300年…。

今から300年前ゆうたら徳川吉宗が「享保の改革」かなんかしてるときやな(笑)。えらい時間やでほんまに。

気が滅入りますね…。それで除染土の下部では、どうなっていく予想でしょうか?

話を戻すで。100年後、「下部-5cm」で「3/100」、「下部-10cm」で「1/100」ぐらいに低下するというシミュレーションやな。最初の濃度を10,000 Bq/kgとすると、「下部-5cm」で「30 Bq/kg」、「下部-10cm」で「10 Bq/kg」になるな。

これは安心していい結果なのでしょうか…?

正直シミュレーションの中身が分からへんから、判断が難しいな…。完全にブラックボックスや。

マシマロでも分からないことがあるんだね。

シミュレーションは便利なツールやとは思うんやけど、インプットする条件で結果はめちゃくちゃ変わるからな~。あくまで参考程度に見ておくほうがいいかもしれへんな。

そうですね。私はこの結果を見せられても納得はできませんでした。

そやな。今後、もっと長い時間かけて検証が必要やな~。

今回も色々と教えてくれてありがとう。また教えてもらうよ。

ういーす。今回はこのへんにしとこか。ほな、おおきに~。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません